Carlo Zinelli

![]()

ZINELLI Carlo dit CARLO - (1916-1974)

Carlo est reconnu pour être une des grandes découvertes artistiques de ces vingt dernières années. Né en 1916, il passe son enfance dans la campagne véronaise. Son père ébéniste lui donne une formation mais, à neuf ans, il est obligé de partir du cercle familial et de travailler comme garçon de ferme, faute de place (il est le sixième enfant de sept fils). L'extrême solitude qu'il va ensuite vivre l'amènera à un profond rapport avec la nature. Mais de brusques et violentes colères ponctuent sa personnalité. Il est hospitalisé à l'hôpital de Vérone, atteint de délire de persécutions cycliques et de schizophrénie. Il vit retiré dans son monde intérieur, incapable de communiquer.

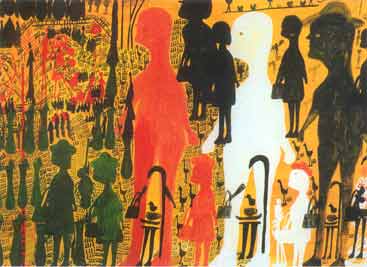

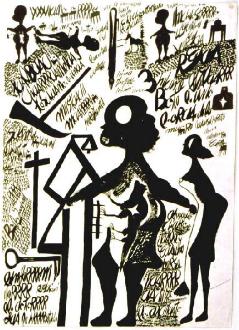

En 1957, le sculpteur écossais Michael Noble et le professeur Mario Marini créent un « atelier d'expression graphique » à l'intérieur de l'hôpital San Giacomo della Tomba de Vérone. Carlo trouve ainsi le moyen d'exprimer sa nature troublée. Ses dessins sont typiques de la schizophrénie notamment par le remplissage systématique des fonds, l'emploi de la perspective par transparence, le caractère récursif des inscriptions graphies sans rapport avec le dessin. En effet, Carlo ne sait ni lire, ni écrire. Il recopie des signes graphiques, de même qu'il ne peint qu'avec un seul pinceau sans donner de signification particulière aux couleurs employées.

Déjà en 1957, Dino Buzzati présente ses travaux à la Galleria La Cornice de Vérone, puis les expositions de succèdent à Milan, Rome et Berne. Les œuvres de Carlo Zinelli sont présentes au Musée d'art moderne de Villeneuve d'Ascq ou à la Collection de l'Art Brut de Lausanne. Ses œuvres ont été présentées à de nombreuses expositions depuis 1985 à Lausanne, notamment à New York en 1993, au Japon en 1994, à Paris en 1995, à Madrid en 1996 puis à Dublin, Bruxelles et Hambourg.

Carlo Zinelli est une des figures représentatives de l'Art Brut. Il connut l'internement psychiatrique de 1947 à sa mort, et se réfugia dans la musique, puis dans le dessin à partir de 1957. Commençant par graver, à la sauvette, à l'aide d'un caillou pointu sur les murs de l'hôpital, il fut ensuite admis à l'atelier de peinture de l'établissement. Il créa quelque trois mille œuvres, principalement à la gouache, peintes au recto et verso de manière ininterrompue, comme s'il ne devait pas perdre le fil de sa narration intérieure fébrile. Ses œuvres, souvent très colorées, sont peuplées de silhouettes humaines, d'animaux représentés d'après des points de vue multiples.